好的室内设计,从来不是冰冷的美学陈列,而是能让人在空间里感到 “被理解” 的温暖存在。当厨房台面刚好齐腰、走廊宽度容得下两人侧身而过、沙发距离电视不远不近刚好适合观影时,我们其实正在享受 “以人为本” 设计带来的便利。室内设计的终极意义,便是让空间成为人的 “最佳搭档”,既满足身体的本能需求,又呼应内心的隐秘期待。

静态尺度:设计的 “毫米级尊重”

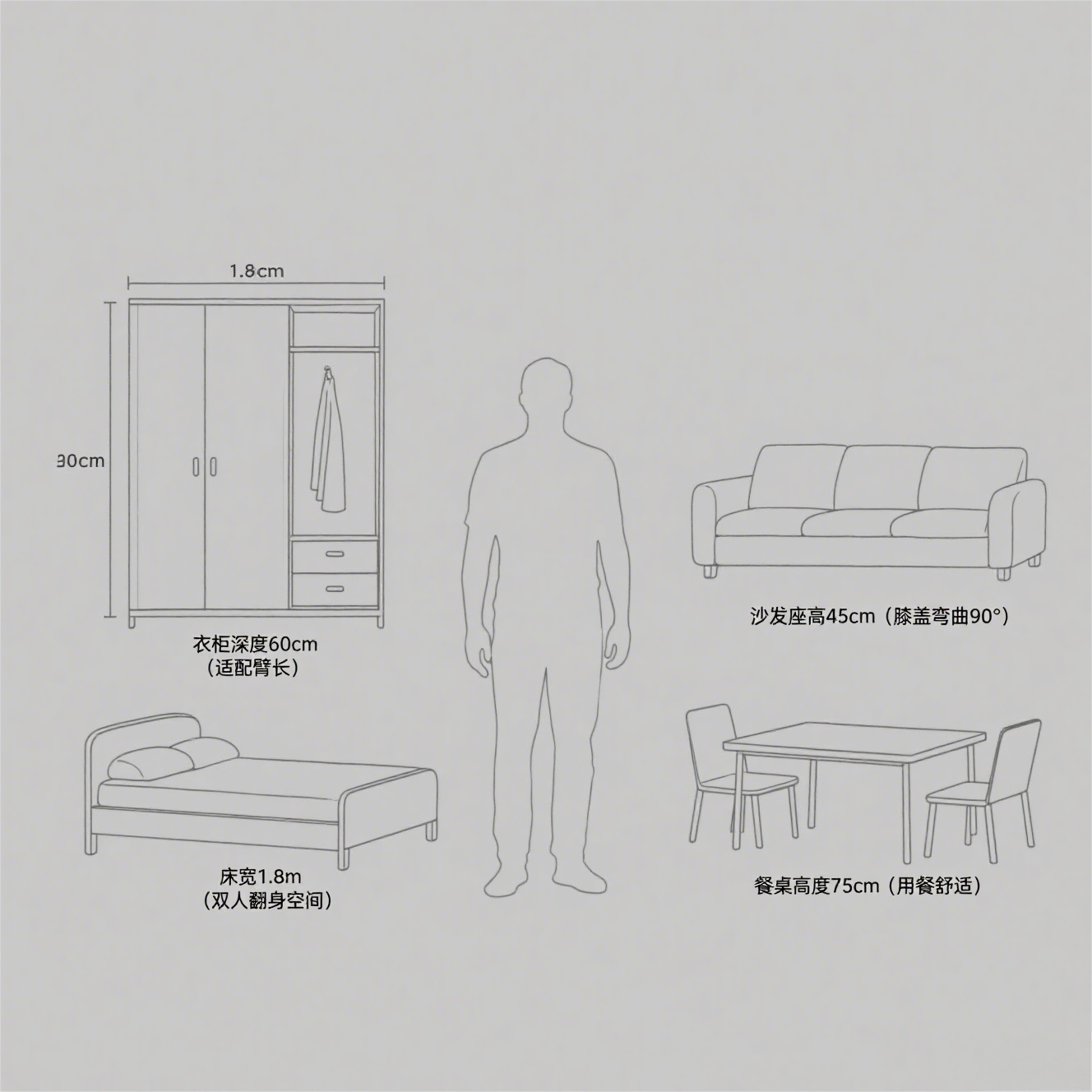

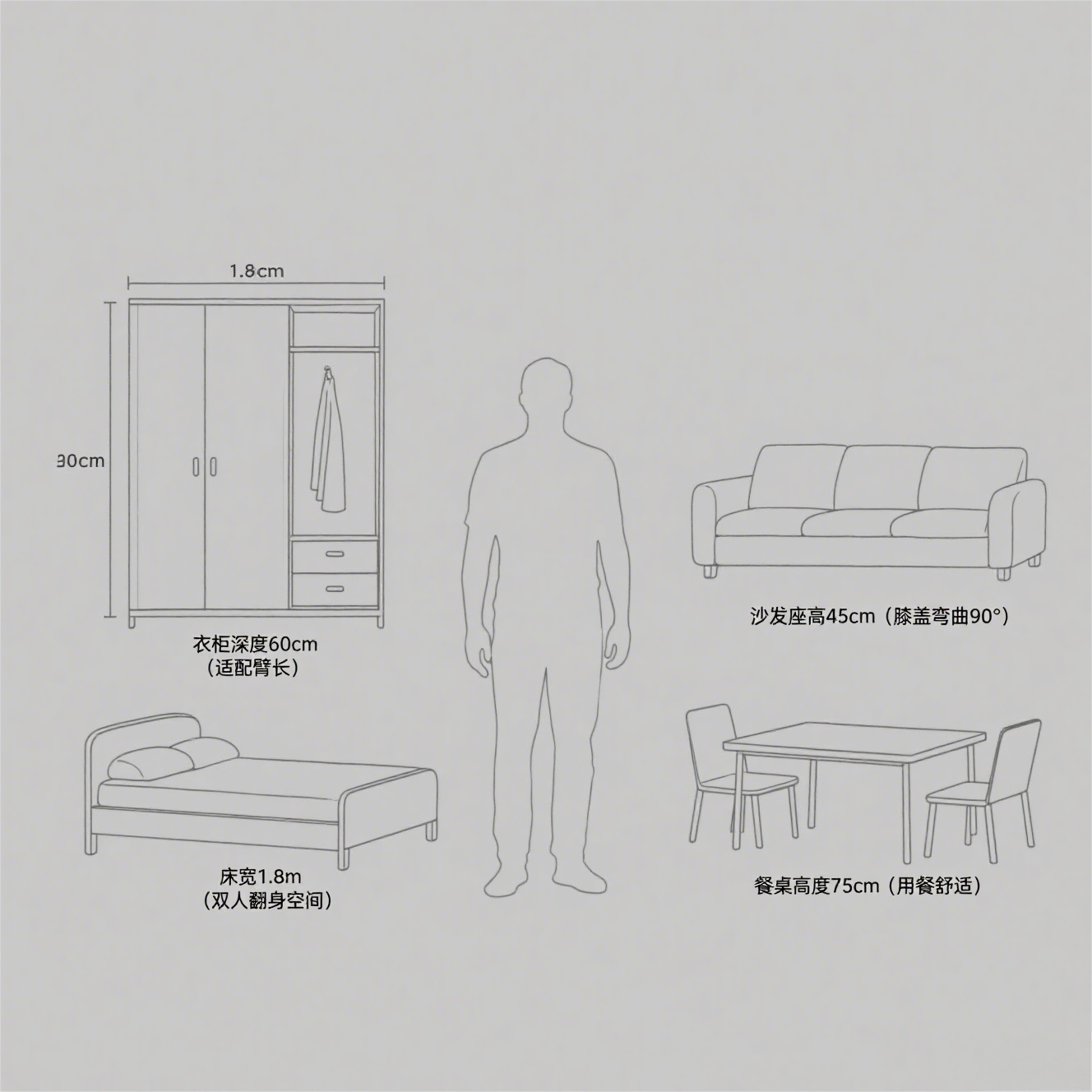

人体的基础尺寸,是设计不可逾越的 “基准线”。国标规定的住宅门洞高度不低于 2.1 米,源于成年男性平均身高加穿鞋后的冗余空间;窗台高度设为 90 厘米,既能避免儿童攀爬,又不影响坐姿时的视野;楼梯踏步高度 15 厘米、宽度 28 厘米的黄金比例,是为了让行走时的重心转移更自然。

一位身高 1.9 米的业主曾吐槽:“多数衣柜顶部到顶,我根本够不着。” 设计师为他定制的方案里,将衣柜分为上下两段 —— 下段高度 1.8 米(日常取用),上段通过折叠梯辅助(存放换季物品),梯凳恰好塞进衣柜底部的预留空间。这种对个体差异的关照,比标准化设计更显温度。家具尺寸的每 1 厘米调整,都是对人体静态尺度的精准回应。

动态范围:为生活留白的 “弹性场”

人在空间中的活动是流动的,设计必须预留 “动态缓冲区”。清晨厨房的 “洗 - 切 - 炒” 三角动线(水槽、台面、灶台间距 1.2 米),傍晚客厅里 “陪孩子玩积木 + 接工作电话” 的场景切换,这些行为轨迹要求空间具备弹性。

一套三居室的设计中,设计师做了三个关键决策:入户玄关留 80 厘米 ×120 厘米的 “过渡区”(放下婴儿车或购物袋),客厅沙发与电视墙间距 3.5 米(既满足观影,又能铺瑜伽垫),主卧床边留 60 厘米通道(方便夜间起身不磕碰)。这些数据不是凭空而来,而是基于 “一家三口 + 偶尔待客” 的日常行为模式测算得出 —— 动态空间设计的本质,是预判生活的各种可能性。

心理需求:空间的 “情绪密码”

除了物理尺寸,空间还要照顾人的心理感受。心理学研究表明,亲密社交的舒适距离是 50-120 厘米,因此餐厅圆桌直径常设计为 120 厘米(4 人就座时互不干扰);书房层高低于 2.6 米会引发压迫感,设计师便用无主灯设计拉伸视觉高度;卫生间用玻璃隔断实现 “干湿分离”,实则是用物理边界满足心理上的 “洁净需求”。

某民宿的 “亲子房” 设计堪称典范:用矮柜在大床旁隔出 1.5 米宽的儿童区(既保证安全,又给孩子 “专属领地” 的心理满足),墙面采用低饱和度色调(降低视觉刺激),窗帘做双层设计(白天透光不透视,兼顾隐私与明亮)。这些设计没有复杂造型,却精准击中了 “家长希望孩子安全、孩子需要独立空间” 的心理诉求。

人 - 物 - 环境:共生的 “生态链”

现代设计早已超越 “人适应环境” 的初级阶段,转而追求 “人 - 物 - 环境” 的和谐共生。智能家居系统根据作息自动调节温度(26℃睡眠模式、24℃活动模式),厨房垃圾处理器与下水管联动(避免弯腰倒垃圾),阳台储物柜预留 “猫洞”(让宠物自由出入)—— 这些细节让空间成为有机整体。

正如一位设计师所说:“好的设计会‘隐身’。” 当你在厨房转身时不会撞到冰箱,深夜起夜时脚边的感应灯自动亮起,坐在沙发上伸手就能拿到茶几上的水杯 —— 这些无需刻意适应的瞬间,正是 “以人为本” 的最佳证明。设计的终极目标,是让空间像朋友一样,懂你的习惯,知你的需求。