推开一扇雕花木门,迎面是藻井天棚上的缠枝纹,脚下是温润的花梨木地板,案几上的青瓷瓶插着两枝红梅 —— 这便是中式古典风格的魅力:它不是简单的 “复古”,而是将千年的文化基因,藏进木的纹理、墨的浓淡、器的风骨里,让每个走进空间的人,都能触摸到民族文化的温度。

从 “形” 到 “神”:传统元素的现代表达

中式古典风格的灵魂,在于对传统装饰 “形” 与 “神” 的提炼。客厅的藻井不必复刻故宫的繁复,简化成四方形的木格吊顶(保留 “天圆地方” 的寓意),中间嵌一盏仿宫灯的吊灯(灯罩用宣纸糊制,灯光透过纸层,柔和得像月光);沙发不选明清家具中过于笨重的太师椅,而是改良版的圈椅(扶手弧度贴合人体,坐垫加了海绵,既保留 “圈椅” 的形,又兼顾现代坐感)。

墙面的处理更见巧思:不贴满繁复的木雕,只在电视背景墙两侧做半墙木格栅(棂条是简化的回字纹),中间刷一层米白色的硅藻泥(像宣纸的底色),挂一幅水墨山水画(画中留白处,与格栅的空灵相呼应)。这种 “取其神韵,去其繁杂” 的设计,让传统元素不再是沉重的负担,而是空间里的 “文化暗号”。

民族的,才是世界的:多民族的风格交响

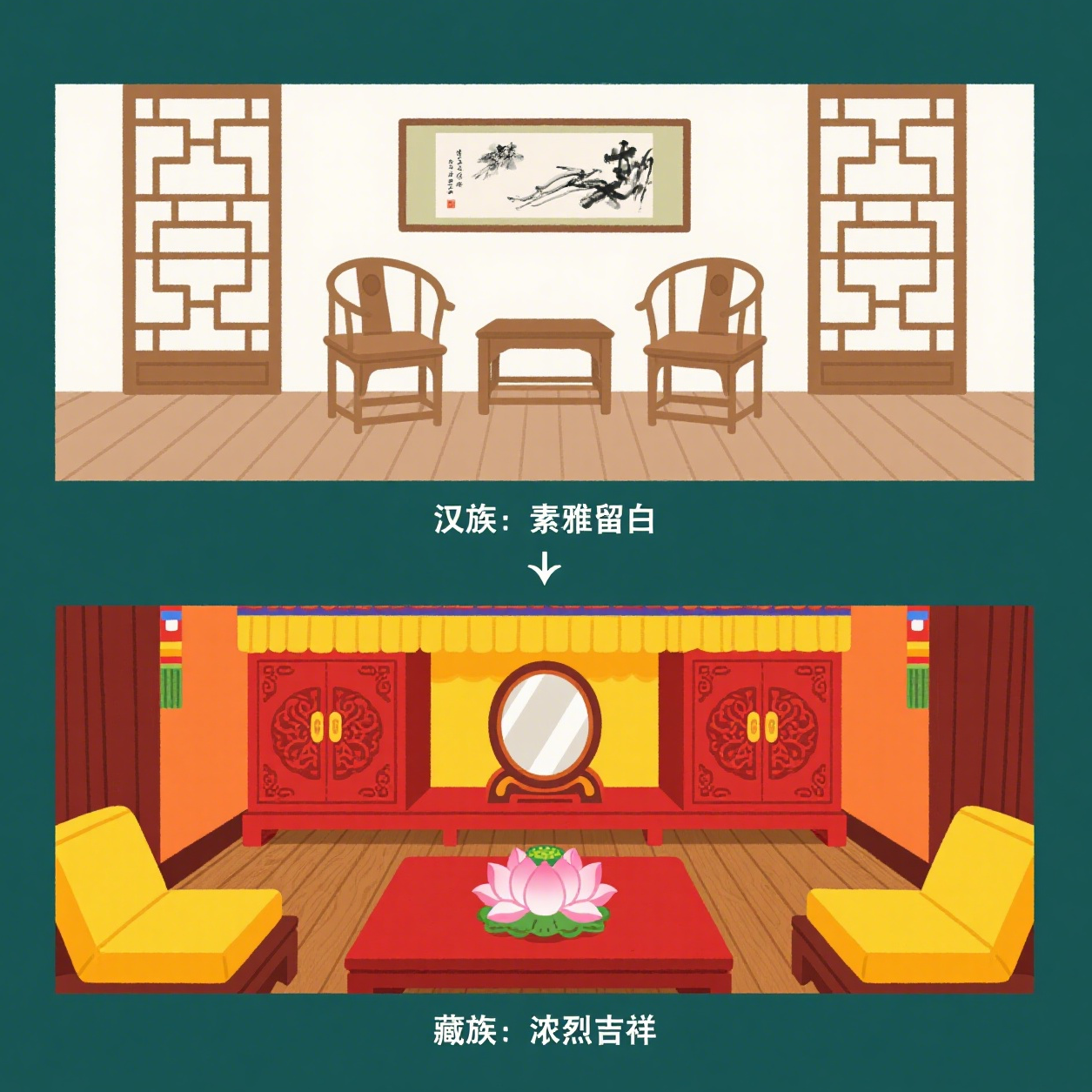

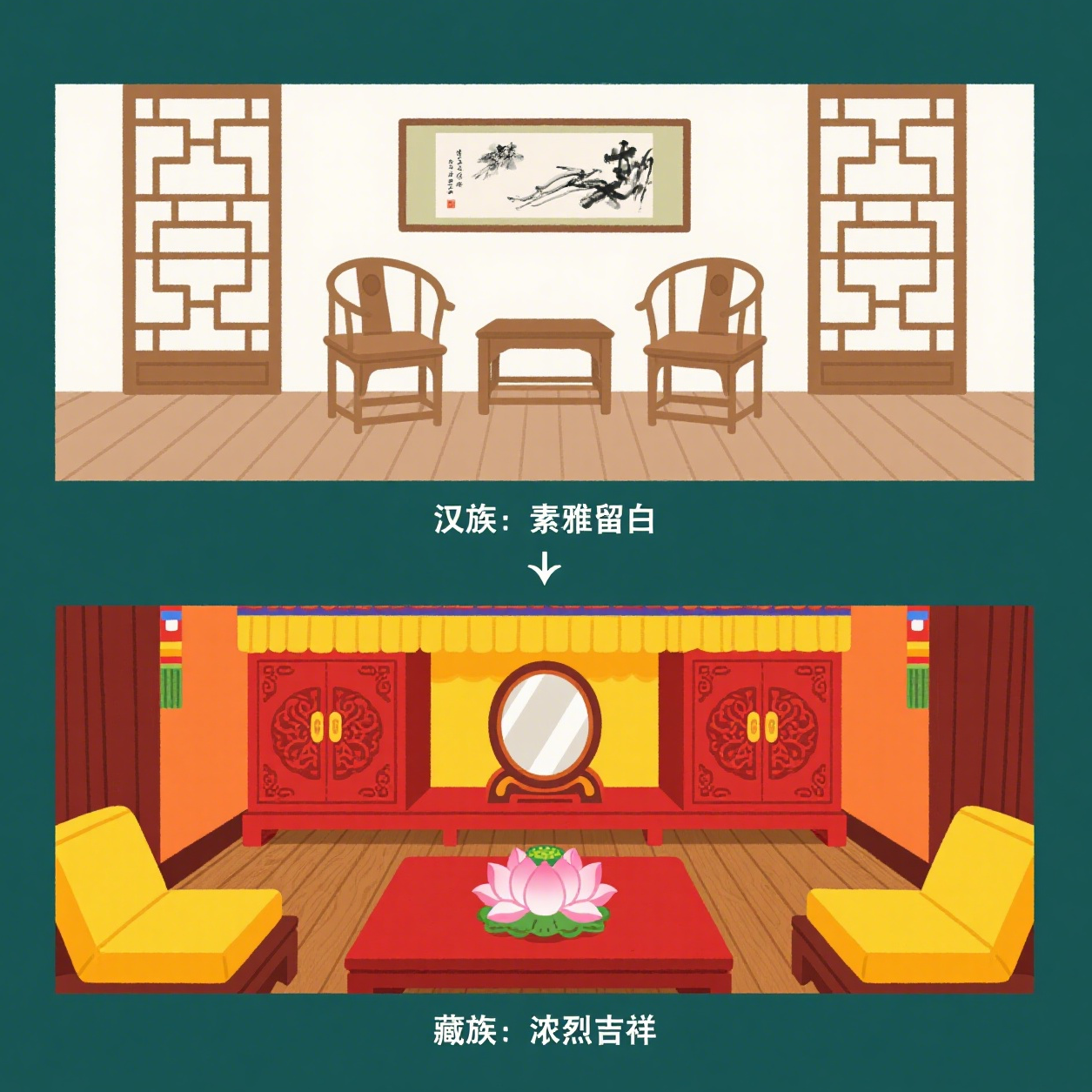

中式古典风格从不只有 “明清风” 一种面孔。在云南的民居里,中式元素可能是傣家竹楼的架空地板(防潮又透气),搭配彝族的漆器矮桌(红黑两色的几何纹,热烈而质朴);在内蒙古的客厅中,蒙古包的圆形穹顶被简化成圆形吊顶,地毯上的卷草纹与汉族的缠枝纹巧妙融合。

这些民族风格的差异,藏在细节里:藏族的中式风格爱用朱红与明黄(宗教建筑的色彩基因),家具上的雕刻多是莲花与宝瓶(象征吉祥);回族的中式空间则偏爱素雅的白与绿,木雕纹样多为植物(避开动物图案),线条更简洁流畅。正是这些地域与民族的特色,让中式古典风格像一条奔流的河,既有主干的雄浑,又有支流的灵动。

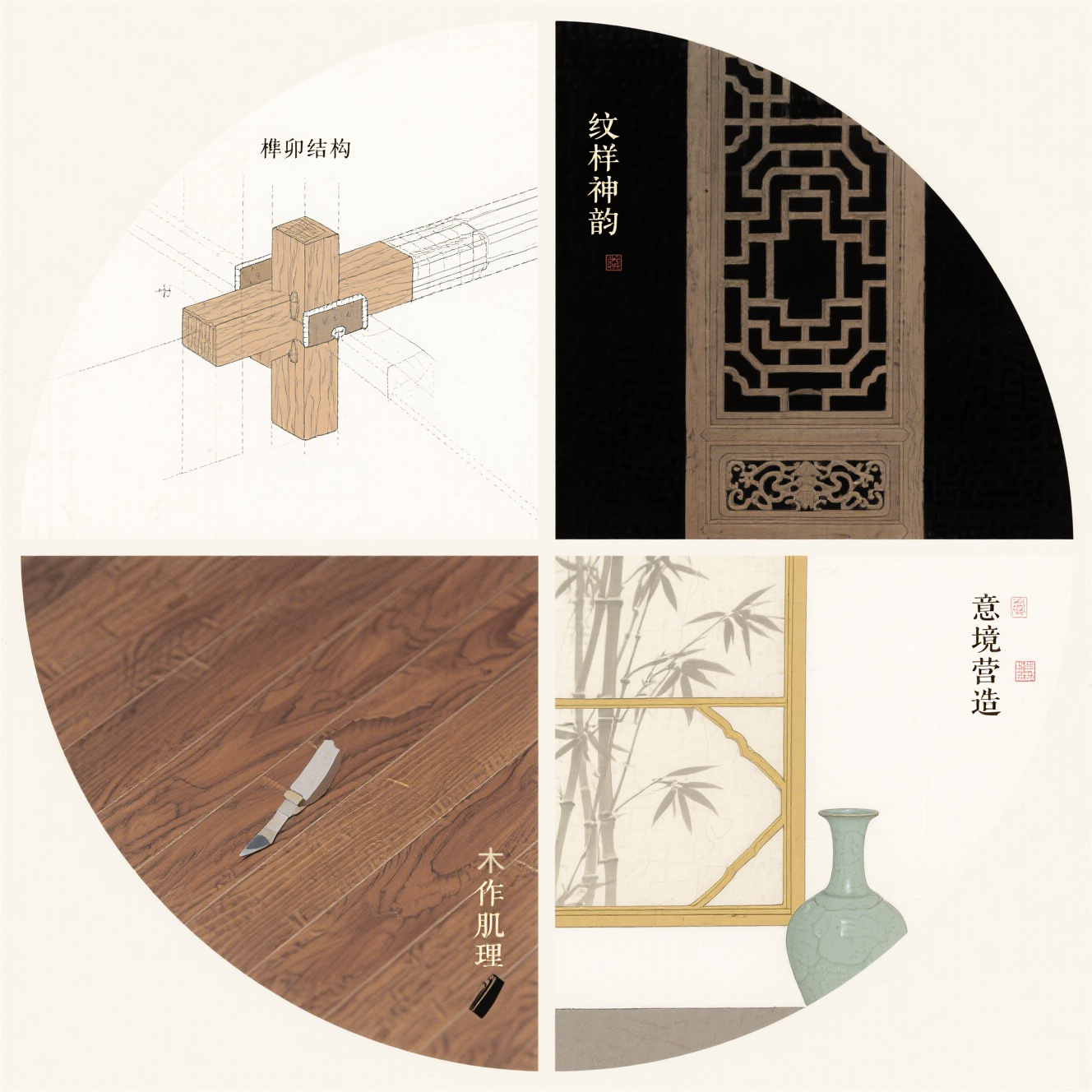

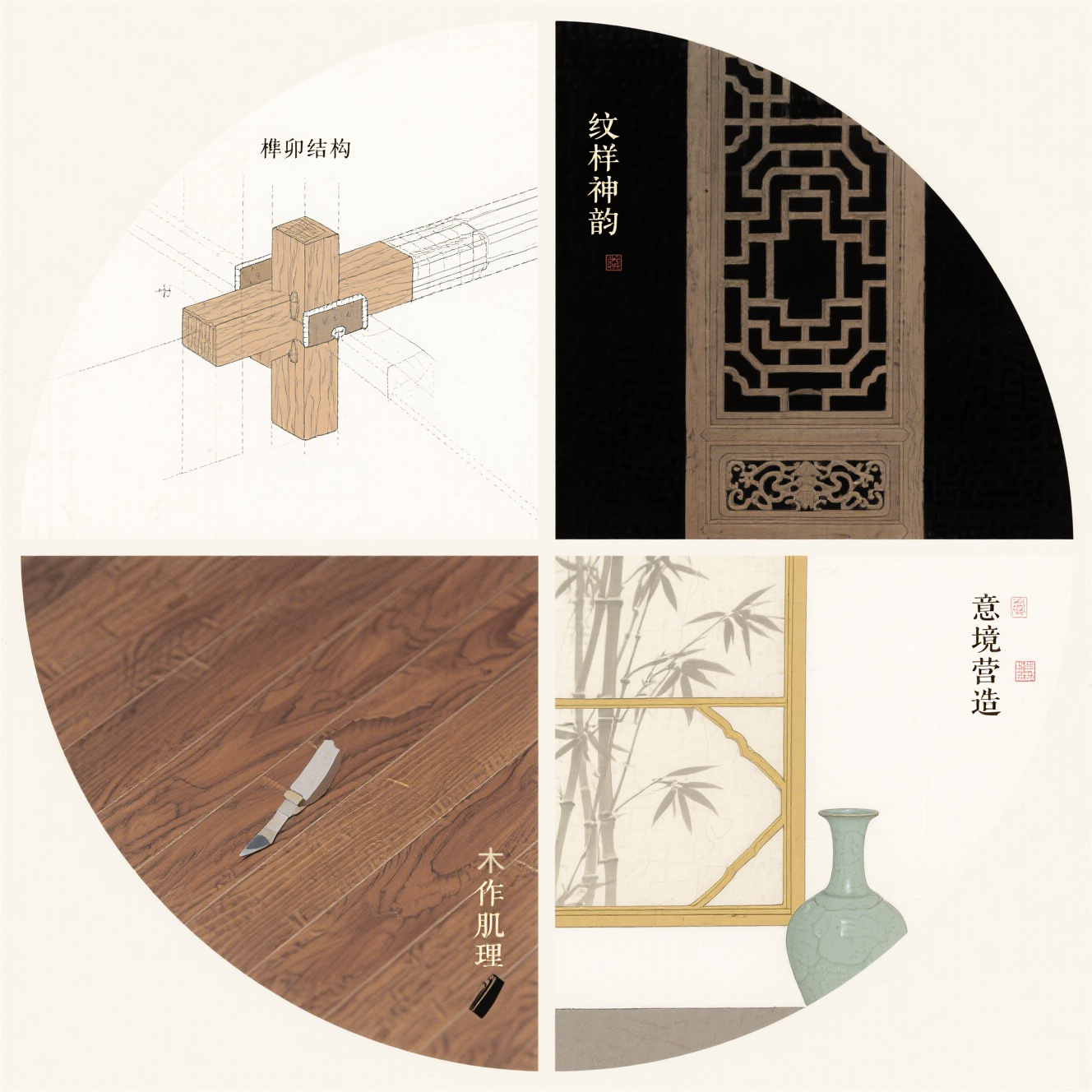

木为骨,意为魂:中式风格的核心密码

中式古典风格的 “形”,始终围绕着木材展开。梁架用榫卯结构(不用一根钉子,却能承载屋顶的重量),隔断用木格栅(棂条的穿插咬合,藏着 “阴阳相生” 的哲学),地板选硬木(如紫檀、鸡翅木,越踩越光亮,像在时光里慢慢包浆)。连门窗都透着对木材的尊重:实木门的雕花不刻满整面,只在门心留一块方形雕板(刻兰草或竹枝,取 “兰生幽谷,竹有气节” 之意),其余部分打磨得光滑如玉,露出木材本身的纹理。

更重要的是 “意境” 的营造。书房不必大,却要 “窗明几净”:一扇朝南的木窗(窗棂是冰裂纹,寓意 “寒窗苦读”),窗外种几竿竹(风过处,竹叶扫过窗纱,沙沙作响);案头摆一方端砚,一支狼毫笔,旁边的青瓷笔洗里养着两尾小金鱼(动静相衬)。这种 “以物载情” 的设计,让空间有了故事感 —— 就像古人说的 “室雅何须大,花香不在多”,中式古典风格的高级,正在于用最少的元素,营造最深的意境。

不是复刻过去,而是对话传统

有人把中式古典风格装成 “博物馆”:满墙的仿古砖雕,架子上摆满古玩,连窗帘都用云锦织就,结果空间压抑又冰冷。真正的中式古典风格,是 “传统元素与现代生活的和解”:厨房保留中式的 U 型布局(符合 “洗、切、炒” 的动线),但橱柜用实木贴皮(比纯实木更耐潮湿),台面选石英石(防油污,好打理);卫生间的浴缸是现代的亚克力材质,但墙面铺青灰色的仿古砖(砖缝用白水泥勾出,像古墙的肌理),角落摆一盆文竹(水汽氤氲中,添了几分禅意)。

就像苏州的园林,古人在有限的空间里,用假山模拟群山,用池塘象征江海,用漏窗框住四季 —— 中式古典风格的精髓,从不是 “复刻” 历史,而是用现代的语言,讲述民族的故事。当木的温润、墨的淡雅、器的沉静,与现代人的生活习惯相融,空间便有了穿越时空的生命力。

站在这样的屋子里,你会发现:中式古典风格从不是 “老气” 的代名词,它可以是年轻的、灵动的、充满生活气息的。它让我们在快节奏的当下,有机会慢下来 —— 触摸木头上的年轮,欣赏墨迹里的留白,感受器物上的温度,在传统与现代的交汇处,找到心灵的归宿。