当我们谈论 “家”,早已不止于遮风避雨的容器。当代室内设计正从 “装修房子” 转向 “设计生活”,在人性化的温度里、文化的肌理中、健康的底色上,打磨出更精致的日常。这股趋势浪潮,藏着人们对 “理想生活” 最本真的向往。

人性化:让空间懂你,而非你迁就空间

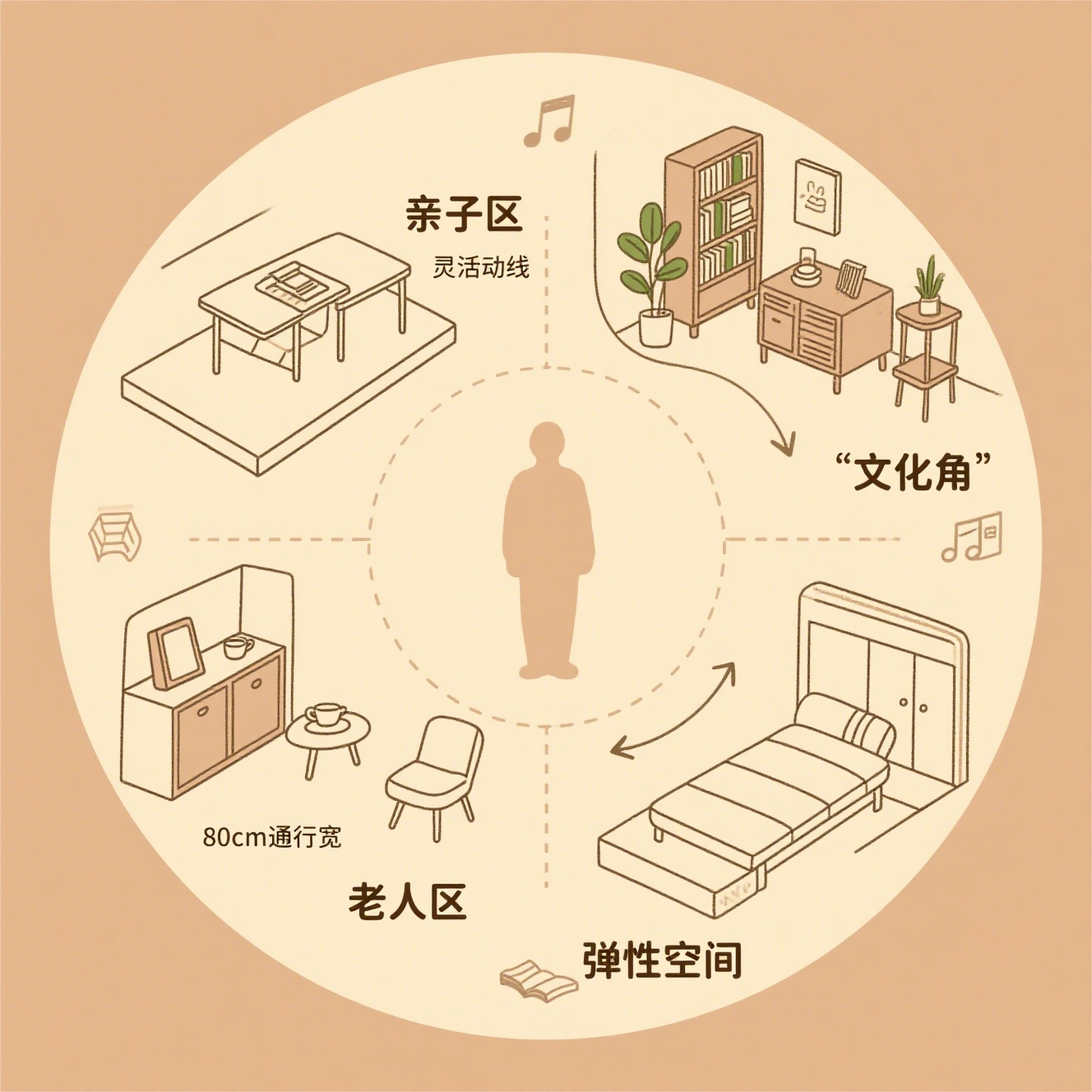

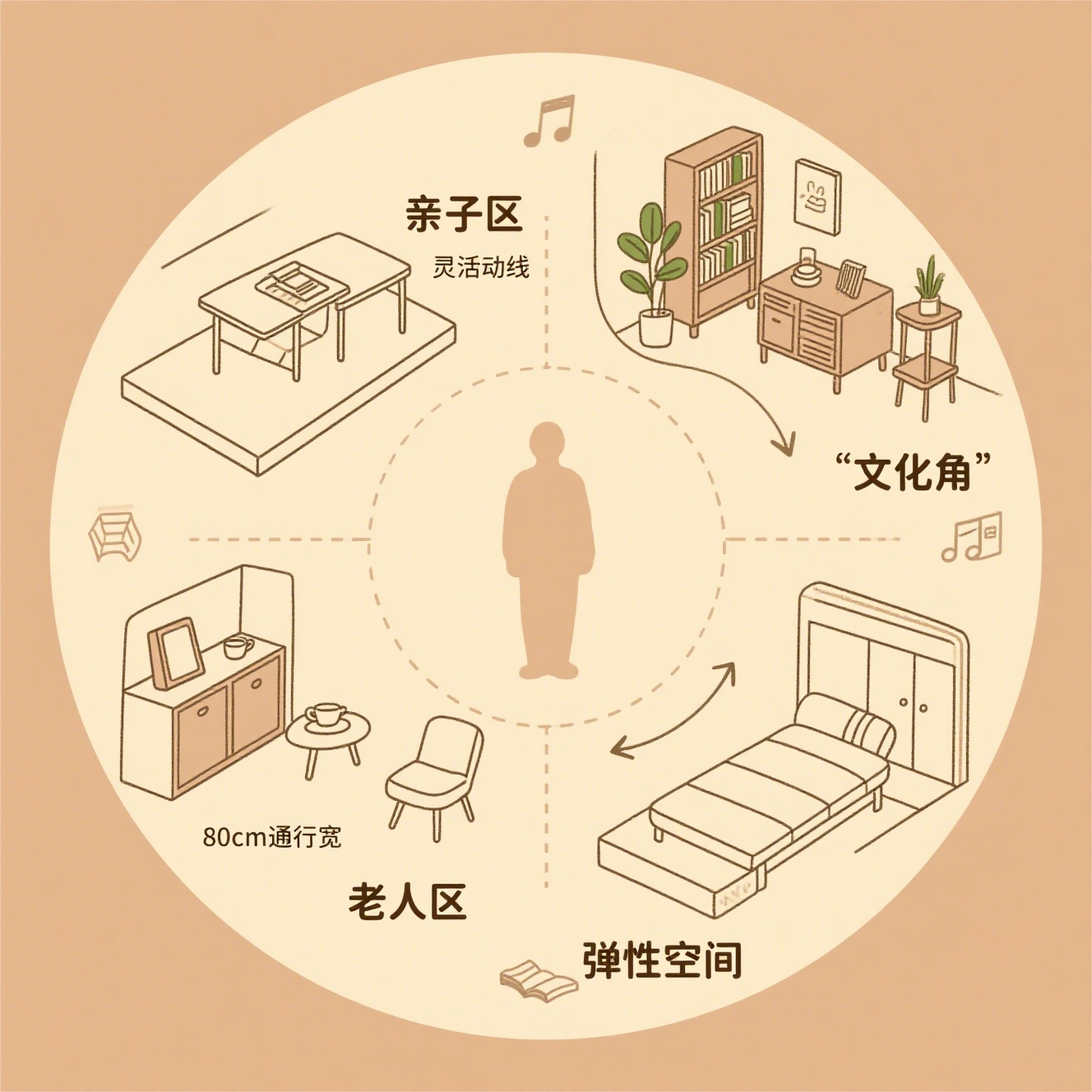

“设计师,我家孩子要练琴,老人爱喝茶,能在客厅兼顾吗?” 这不再是难题。人性化设计的核心,是让空间像 “贴身管家” 般适配每个家庭成员的习惯。

有家庭将客厅一分为二:靠窗区做抬高 40cm 的地台(孩子练琴时,老人可在地台品茶监护),地台下藏抽屉收纳乐谱;沙发背后定制 1.2m 高的矮柜,既分隔空间又能摆放老人的茶具 —— 没有生硬的隔断,却让每个人的需求都被妥帖安放。

更妙的是 “弹性空间” 设计:书房的折叠床在客人来访时展开,厨房的吧台在聚餐时拉长成临时餐桌。人性化从不是 “越大越好”,而是在有限空间里,让每个动作都行云流水。

文化品位:陈设是家的 “精神名片”

“少装修,多陈设” 成了新共识。一面白墙、水泥地的简约基底上,老家具与新物件的碰撞,往往能迸发独特的文化气质。

设计师为一位古籍修复师设计的家,没有复杂造型:墙面刷微水泥,地面铺哑光砖,却在客厅摆放着清末的梨花木案几(主人祖父传下的),案上配一盏日式纸灯,墙角立着整面墙的开放式书架(顶层摆着主人修复的古籍)。陈设的关键,是让物品与主人的身份、爱好对话 —— 就像有人用旅行带回的地毯搭配藤编椅,有人用手作陶艺装点极简风餐边柜,家的文化味,从来藏在这些 “私人化符号” 里。

健康设计:从 “没味道” 到 “会呼吸”

“装修完多久能入住?” 这个问题正在被重新定义。健康设计早已超越 “用环保材料” 的基础要求,延伸到 “全周期的舒适”。

比如卧室采用 “无主灯设计”:磁吸轨道灯 + 床头壁灯(避免蓝光直射),连窗帘都选防紫外线面料(保护皮肤和家具);厨房台面用石英石(无甲醛),台下装垃圾处理器(减少细菌滋生),甚至在水槽下方预留净水系统管道(兼顾直饮与洗菜)。更进阶的设计会引入 “微气候调节”:卫生间装除湿机,阳台种驱蚊绿植,新风系统 24 小时换气 —— 健康,是让家成为 “最安全的港湾”。

精致产品:细节里藏着 “不将就” 的态度

“平价装修就做不出精品?” 答案是否定的。精致的核心,是对每个环节的 “较真”:

600 元一平米的乳胶漆,师傅会用 “一底两面” 的标准工艺(每遍干透再刷,避免墙面起皱);100 元的踢脚线,会选与门框同色的款式(减少视觉割裂);甚至连窗帘轨道,都要暗藏在吊顶里(避免积灰还美观)。

一位工长说:“精品不是用钱堆出来的。比如抽屉滑轨,选带缓冲的(关门不撞墙),成本只多 20 元,却能提升 10 年的使用体验。” 从设计到施工,从主材到辅材,精致是让家的每一处都 “经得起细看,耐得住久用”。

家的未来,终将是 “以人为本” 的集合体:它懂你的习惯,映你的气质,护你的健康,陪你慢慢变老。这或许就是设计的终极意义 —— 让空间成为生活的背景,却又悄悄为生活镀上温暖的光。