文化从不是博物馆里的展品,而是藏在起居饮食里的习惯与心境。当现代人推开家门,渴望从忙碌中抽离时,室内设计便成了文化的 “翻译官”—— 用一盏灯、一汪水、一幅字,把抽象的 “禅意”“宁静” 转化为可触碰的日常。设计体现文化的真谛,正在于让居住者在空间里,自然活出一种向往的生活方式。

客厅:水声里的自然禅

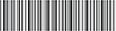

玄关转角的迷你喷泉,是文化落地的第一个符号。青石板铺就的小水塘里,清水顺着叠石缓缓流淌,水汽混着周围绿萝的清香漫进客厅。中央的白色布艺沙发故意做得低矮(座高 42cm),让人不自觉放松脊背陷进去,视线刚好落在喷泉旁的古董油灯上 —— 玻璃罩里的灯芯早已换成 LED 光源,却仍保留着铜制底座的斑驳质感。

这里的每一处设计都在说 “慢下来”:没有夸张的吊顶,天花板只刷了米白色乳胶漆;墙面不挂满装饰画,只在沙发上方留白,偶尔换一幅水墨小品;连茶几都选了整块胡桃木(边缘保留自然木纹),上面随意放着粗陶茶罐与一本线装诗集。当傍晚的光线透过纱帘漫进来,喷泉的潺潺声混着书页翻动的声音,禅意便成了无需言说的日常。

卧室:素色里的东方留白

卧室的文化密码藏在 “克制” 里。墙面用浅棕与米白交织的硅藻泥,摸上去有细微的颗粒感,像被阳光晒暖的泥土;床头没有复杂的背景墙,只挂了两幅竖轴书法(内容是 “安”“宁” 二字,笔锋温润);床单选了亚麻质地的素色款,针脚粗犷却整齐,与床尾的棉麻地毯形成柔和的肌理对比。

最妙的是角落的点香炉:青灰色陶制炉身,烟从镂空的花纹里袅袅升起,不疾不徐。旁边立着一座小型铜佛像(眉眼低垂,线条简洁),佛像前的古董时钟摆着老式造型,滴答声轻得像呼吸。这些元素不堆砌,不张扬,却让每个夜晚都成了 “与自己对话” 的仪式 —— 脱鞋踩上地毯的柔软,开灯时暖黄的光线漫过书法的墨迹,躺下时闻到淡淡的檀香,文化便在这些触感、光影与气味里悄悄扎根。

厨房:烟火气里的秩序感

厨房的文化,藏在 “实用” 与 “诗意” 的平衡里。狭长的空间被清洗槽自然分成两半:左侧是干货储藏区(木质吊柜里整齐码着陶罐与杂粮盒),右侧是湿区(灶台与水槽相邻,台面用浅灰色石英石,接缝处做了圆弧处理)。墙上挂着的铜制汤勺与铲子,是从旧货市场淘来的,手柄被磨得发亮,与旁边的古董电话(已改成充电座)相映成趣。

在这里,“禅意” 不是避世的清冷,而是烟火里的从容。洗蔬菜时,水流过指尖的触感;切菜时,刀刃与砧板的轻响;炖汤时,陶罐冒出的热气模糊了玻璃门 —— 这些日常动作,因为空间的整洁与器物的温润,变得像一场温柔的修行。就像设计师说的:“厨房的文化,是让做饭的人愿意花时间慢慢做,吃饭的人能尝到安心的味道。”

文化的终极模样:让习惯成为自然

那些佛像香炉、古董油灯、书法作品,从来不是刻意的 “文化符号堆砌”,而是与居住者生活习惯的对话。忙碌时,喷泉的水声能抚平烦躁;闲暇时,古董时钟的滴答能让人静下来;疲惫时,素色的卧室能包容所有情绪。室内设计体现文化的关键,是让空间里的每一个元素,都成为生活方式的延伸 —— 当文化不再需要 “解读”,而是自然而然地融入起居、饮食与呼吸,家才真正成了 “精神的原乡”。